调色盘上的秘密——浅谈刘狄洪油画创作的色彩与空间关系

调色盘上的秘密——浅谈刘狄洪油画创作的色彩与空间关系

张存善

摘要:刘狄洪作为中国当代风景油画的最重要的人物,其作品以独特的色彩语言和空间叙事著称。他的创作不仅融合了中西绘画技法,更通过色彩的象征性与空间的哲学性建构,展现了自然景观与人文精神的深层对话。

关键词:刘狄洪油画;色彩语言;空间叙事;视觉的延伸

前言:

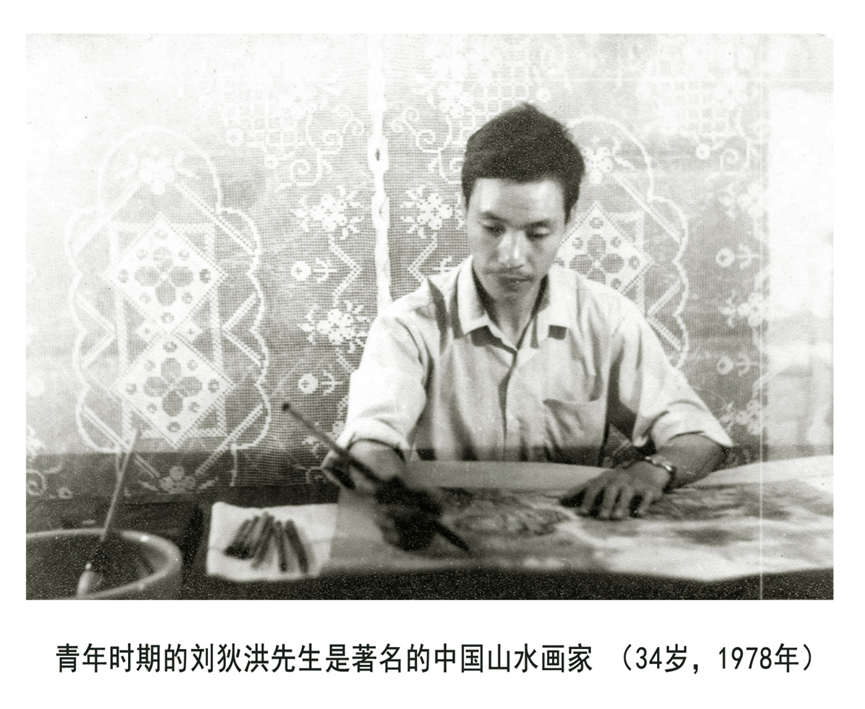

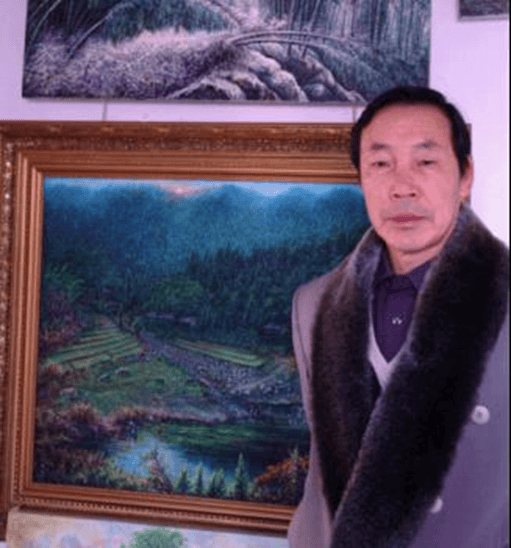

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10,曾用名:刘杕洪,又名:刘秋洪),湖南省常德市人,是中国当代著名的风景油画大师,早年攻水墨,传统画法功力深厚,后来主攻油画。尤其以竹景油画闻名,被美术界誉为“中国油画画竹第一人”。刘狄洪是中西方绘画之集大成者、中国湘西北美学的开创者。他的艺术生涯融合了中西绘画技法,作品以自然景观为核心,兼具东方写意与西方写实风格,形成了独特的艺术语言。本文从色彩心理学、道家美学及空间构型三个维度,解析其油画创作中色彩与空间的互动关系。

一、色彩的心理表达与空间层次

刘狄洪的色彩运用绝非单纯的视觉再现,而是情感与哲思的载体。在《瀑布下的龟寿石·湘西》中,他以绿色为主调,通过深浅不一的青翠与蓝绿交织,营造出静谧幽深的氛围,象征自然的神秘与创作者渴望逃离世俗的心境。[1]画面中零星点缀的亮黄色与粉色,既打破了冷色调的单一性,又隐喻了艺术家内心的矛盾——冷峻外表下的柔软与渴望。这种“冷中有暖”的对比手法,不仅调节了视觉平衡,更通过色彩的明暗层次强化了空间的纵深感,使瀑布的动态与山石的静态形成张力。

在刘狄洪的油画竹作品《南天门常德花岩溪》以绿色为主色调,来表现竹海的生机与宁静。其画面中的绿色象征自然、生命与希望。这幅作品中,冷色调(如蓝、绿)不仅传递宁静,还隐含东方哲学中的“空灵”与“超脱”。

空间层次是艺术作品中的深度与立体感的表现,主要通过以下方式实现:

1. 透视法——线性透视:通过线条的汇聚表现深度(如达芬奇的《最后的晚餐》)。空气透视:通过色彩的渐变与模糊表现远近(如刘狄洪的《五罗拜佛》中,远景的竹影逐渐虚化,增强空间感)。

2. 色彩的空间效应——暖色前进,冷色后退:暖色调(如红、黄)在视觉上显得更近,而冷色调(如蓝、绿)则显得更远。刘狄洪在《南天门常德花岩溪》中利用冷色调的对比,既表现了竹海的深邃,又通过暖色点缀(如阳光透过竹叶的亮白色)增强了画面的层次感。

3. 光影与质感

光影的对比能增强物体的立体感,而质感的细腻刻画能进一步强化空间层次。如刘狄洪在《湘西凤凰一角》中,金黄与暗绿的互补色系构成阴阳调和的画面基底。天空的金黄色象征“阳”,与地面冷色调的“阴”形成视觉对冲,而光影的渐变则通过色彩的冷暖过渡,将二维画面拓展为三维空间。这种处理既呼应了中国传统“一阴一阳谓之道”的哲学观,又借助西方油画的色彩对比技术,实现了虚实相生的空间效果。

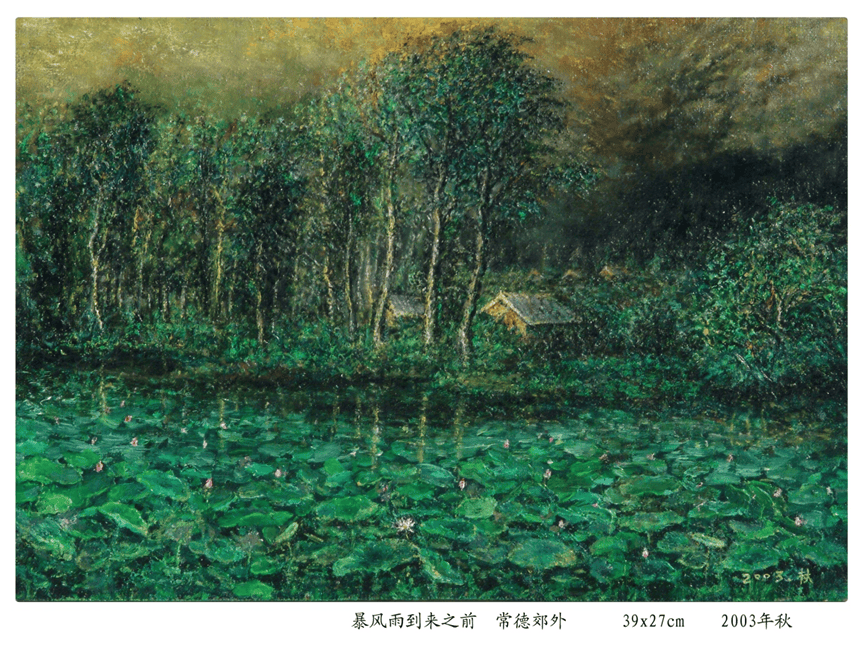

在表现画面的动态与静态的平衡之间,刘狄洪在《暴风雨来临之前常德郊外》画作中,冷色调的对比(如灰蓝与深绿)既表现了自然的静谧,又通过动态色彩(如云层的亮白色)暗示了即将到来的风暴,形成情感与空间的张力。

刘狄洪的作品中,冷色调的运用不仅是对自然景观的再现,更是对东方哲学“天人合一”理念的诠释。例如,《五罗拜佛》中竹影的光感处理,既表现了空间的深远,又传递了禅意的空灵。

风景画中的色彩与空间在实践中的应用,刘狄洪通过冷色调的对比与光影的变化,将湘西的自然秘境转化为精神空间,既表现了自然的壮美,又传递了内心的孤独与超脱。

色彩的心理表达与空间层次的构建是艺术创作的核心要素。通过色彩的象征意义、动态变化与文化隐喻,艺术家能传递复杂的情感与思想;而通过透视法、色彩的空间效应与光影处理,艺术家能构建丰富的视觉层次。刘狄洪的作品正是这两者完美结合的典范:他以冷色调的对比与光影的变化,既表现了自然的深邃与静谧,又传递了内心的孤独与超脱,展现了中西美学与哲学的深刻对话。

二、道家美学与空间的“天人合一”

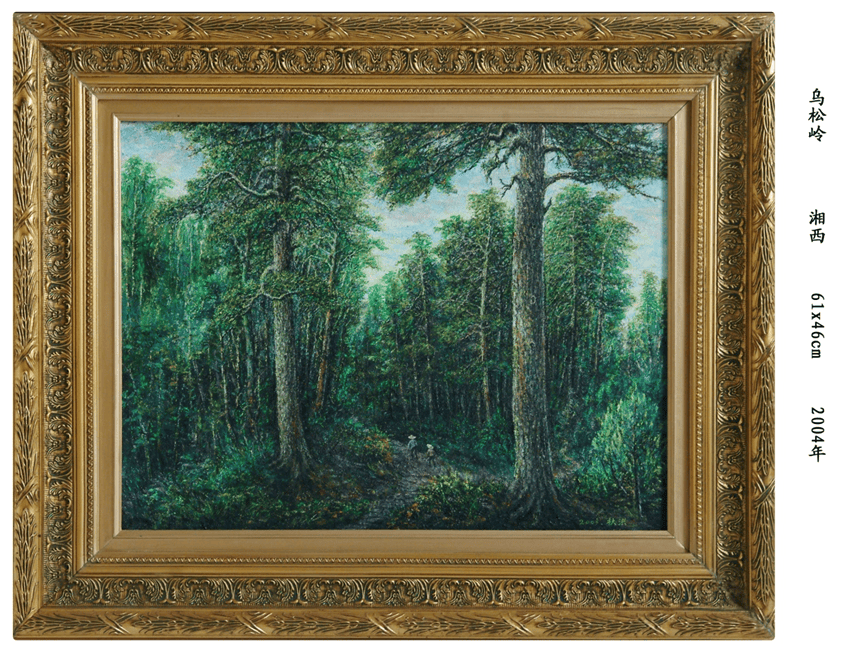

刘狄洪深受道家“天然之美”思想影响,其画面空间常表现为自然与人文的和谐共生。例如,《乌松岭》通过松林的层叠与光影的穿透,将观众的视线引向画面深处,形成“由近及远”的纵深空间。[2]松树的浓墨重彩与背景的淡彩晕染,既凸显了松树的坚毅品格,又通过色彩的虚实对比营造出“远山如黛”的意境,体现了道家“物我两忘”的审美理想。

此外,《湘西凤凰一角》的“三明治式”构图(天空、建筑、水面三分画面)虽借鉴西方三分法,却以非对称的布局打破机械平衡。[3]画面中吊脚楼与江水的比例差异,既强调主体的人文景观,又以横向延展的江面暗示空间的无限延伸,暗合道家“以有限寓无限”的空间观。

三、几何思维与动态空间的构建

刘狄洪善于将数学几何思维融入绘画创作。在《湘西凤凰一角》中,他通过点、线、面的抽象化排列,将凤凰古城的复杂景观浓缩为几何色块的交织。例如,拱桥的弧形线条与吊脚楼的垂直线条形成视觉律动,而江水的横向波纹则平衡了画面的动态节奏。这种几何化的空间处理,既保留了写实的细节,又赋予画面以抽象的诗意。

在刘狄洪的油画竹子作品《南天门常德花岩溪》中,他通过冷色调的对比(如天蓝与竹翠)和非对称构图,突破传统对称美学的束缚。[1]竹林的大片覆盖与天空的留白形成疏密对比,既强化了空间的压迫感,又以色彩的冷峻象征生命力的蓬勃,展现出“非对称即永恒”的哲学思辨。

四、光影与色彩的动态平衡

刘狄洪对光影的处理兼具古典写实与印象派的光色实验。例如,在其油画松树作品《乌松岭》中阳光透过松枝洒落的斑驳光影,通过明暗对比强化了树干的立体感,而《湘西凤凰一角》中横向平射的金色光线,则赋予静态画面以“风动”的错觉。这种光影与色彩的互动,不仅塑造了空间的层次感,更通过动态的光影变化暗示时间的流动。

结语:

刘狄洪的油画创作,以色彩为情感密码,以空间为哲学容器,构建了一座连接自然、人文与心灵的桥梁。他的色彩不仅是调色盘上的物理存在,更是精神世界的隐喻;他的空间不仅是视觉的延伸,更是东方美学的现代转译。通过融合中西技法与道家思想,刘狄洪在油画本土化的探索中,为中国艺术史书写了浓墨重彩的一笔。正如其名“杕洪”(独木成林、洪流不息),他的作品既是孤独者的精神独白,也是时代美学的集体共鸣。

参考文献:

[1] 杨振明.解析刘狄洪油画中的精神内涵和意境[J].文化月刊,2024(10)。

[2] 刘泳俊.解析刘狄洪油画《湘西凤凰一角》的美学特点[J].艺术市场,2023(2)。

[3] 刘泳俊.从油画色彩心理学分析刘狄洪《瀑布下的龟寿石·湘西》 [J].艺术市场,2024(11)。

[4] [美]詹姆斯.格尔尼. 色彩与光线写实主义绘画指南 [M]. 人民邮电出版社,2013。

[5] 鲁芳. 色彩心理学[M],中国法制出版社,2014。

[6] 倪少清. 色彩心理学[M],中国广播电视出版社,2013。

[7] 彭吉象. 艺术学概论(第5版) [M].北京大学出版社, 2019。

注:本文全文转引自:黑龙江省 文化教育类期刊

《北大荒文化》 期刊 2025年第3期 (旬刊)

第45页

《调色盘上的秘密——浅谈刘狄洪油画创作的色彩与空间关系》 一文

文章作者:张存善

国内刊号:CN23—1558/C

国际刊号:ISSN 1674—7879

画家刘狄洪先生:

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10,曾用名:刘杕洪,又名:刘秋洪),湖南省常德市人,是中国当代著名的风景油画大师,早年攻水墨,传统画法功力深厚,后来主攻油画。尤其以竹景油画闻名,被美术界誉为“中国油画画竹第一人”。刘狄洪是中西方绘画之集大成者、中国湘西北美学的开创者。