鲁山合生源:钢城路北段的杏林暖

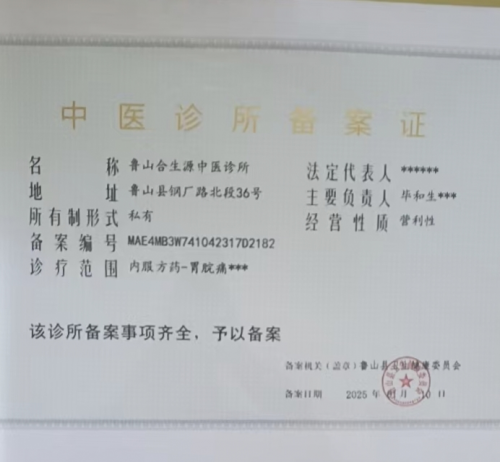

在鲁山钢厂路北段三十六号的晨曦中,“合生源中医诊所”的匾额静卧于老街斑驳的树影下。这间于2024年10月30日注册的个体诊所,正如沙河畔新生的苇叶,在传统医道的土壤中悄然舒展青翠。

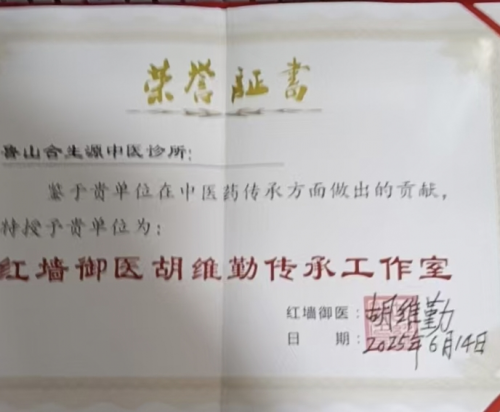

沙河涓涓,见证了一位老中医的半世纪坚守。1953年3月出生的毕和生,在鲁山这片中医药底蕴深厚的土地上,将七十一载光阴熬成了一剂“专治胃脘痛”的良方。2023年4月13日,一本《中医执业证书》,将他与“内服方药”正式缔约;而“红墙御医胡维勤传承工作室”的铜牌,则如一味引经药,将民间经验与御医智慧交融升华。

他以“优化素”为舟,在恶性肿瘤的苦海中摆渡痛苦的心灵。当现代生活节奏催生越来越多的“细胞代谢异常”,他以独创的“五步疗法”为刃,剖开癌变的硬壳。那些被诊断为食管癌、胃癌晚期的患者,在他的“合生源”里找到了生命的转机。药柜里飘出的草药香,每一缕都是穿越癌变阻隔的温暖契约。

三十七载风雨行医路,这位72岁的老中医在无数次查封罚款中坚守初心。从邻亲因癌离世的刺痛,到癌高发区田间地头的走访;从血压计金属外壳“开花”的偶然发现,到平菇在恶劣环境下变异的实验观察——毕和生在大自然这个无墙实验室里,揭开了细胞癌变的奥秘。 他提出的“细胞全息记忆与自控机制”理论,犹如一盏明灯照亮了肿瘤研究的迷雾。那些在实验室里看不见的真相,在他与患者朝夕相处的诊疗中逐渐清晰:细胞膜损伤导致的信息传递缺陷,环境改变引发的生物变异,代谢不良形成的“死腔”……这些发现构筑起他独特的肿瘤防治体系。

他的诊室里,没有大医院的喧嚣拥挤,却有“0375-5052288”这条永远接通的健康热线,有“内服方药”的专注精深,更有“个体经营”的人情温度。“癌症不是绳结,而是紧绷的绳子。”毕和生常对患者这样比喻,“先要放松身心,才能解开疾病的结。”他的“五步疗法”从调节神经入手,通过强精益神、改善细胞环境、疏通代谢通道,最终实现细胞优化。那位49岁的食管癌患者赵某,用药7剂后吞咽困难消失;59岁的谭某在食管癌术后仅用二剂粉剂重获健康;84岁胃癌晚期的曹某,未用一味抗癌药,13剂中药就让腹部肿块消退。 在毕和生看来,恶性肿瘤的失控性增生与现代病的共有特征同根同源——都是代谢不良这棵树上结出的不同果实。他的诊室里,没有昂贵的仪器设备,却有对细胞特征的精准把握:从质地坚硬到排列无序,从钙离子沉积到一氧化碳升高,每一个细节都在诉说着细胞变性的故事。

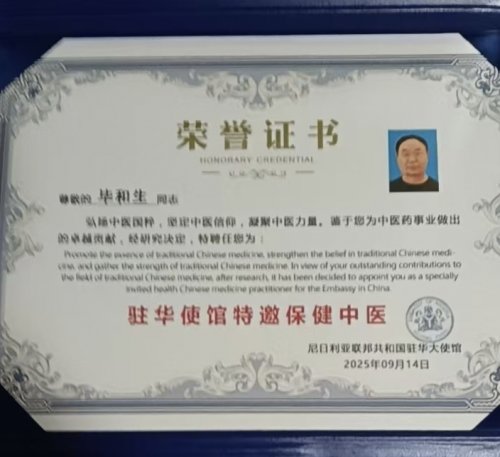

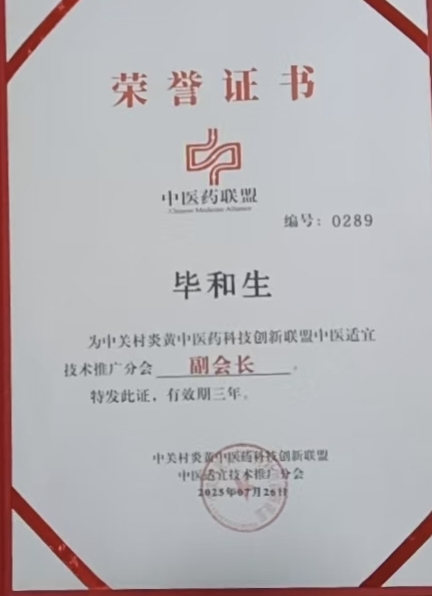

在传承与创新的交汇处,毕和生从未停下脚步。他将御医传承的“养胃方”改良,更适合现代人的体质;他整理自己多年的诊疗案例,免费分享给基层年轻中医;诊所墙上,“中关村炎黄中医药科技创新联盟副会长”的证书与“中国中医药信息学会理事”的聘书相映成辉,而“尼日利亚联邦共和国驻华大使馆特邀保健中医”的荣誉,更让鲁山小镇的中医智慧,悄然走向了世界舞台。

他的学术成果与个人履历即将收录于《健康中国—国医精粹》,这本厚重的文籍,记录的从不是头衔的堆砌,而是一个老中医用一生践行的“传承国医精髓,弘扬岐黄之道”。

暮色渐浓时,钢厂路上的行人多了起来,毕和生仍端坐诊室,为最后一位患者号脉。琉璃灯下的光影,将他微驼的身影投在“红墙御医传承工作室”的匾额上,忽明忽暗间,竟如一幅流动的太极图。窗外沙河潺潺,水声里依稀混着后院捣药的轻响、患者离开时的感激道别,还有半个世纪前,他第一次跟着祖父认药时,那句“行医先做人”的叮嘱。

如今,越来越多鲁山人成了“合生源”的常客:那些曾被宣判“不治”的食管癌患者,如今会在菜市场与他热情寒暄;那些因化疗副作用的妇人,会发来食欲改善的语音;就连在外地求医的年轻人,也会特意趁假期回来复诊,说“毕大夫的药,比放疗化疗更让人安心”。 在这个谈癌色变的时代,这位从鲁山老街走出的医者,始终以仁心为君、传承为臣、创新为佐使,在方寸诊所里煅烧出真正“专而精、暖而亲”的抗癌力量——它或许没有综合医院的庞大体系,却如沙河畔的苇叶,在平凡的角落默默生长,用最质朴的方式,守护着一方人远离癌魔的侵袭。“癌症真的不是大不了的疾病,”毕和生望着诊室里挂着的“细胞优化图”说道,“当人们理解了细胞代谢的奥秘,就能从根源上远离疾病。”这位与癌魔斗争了三十七年的老中医,依然每天清晨五点起床,翻阅医案,调整配方,在他心中,让每个患者“无有压力,轻松生活”,才是医者最终的使命。